Сестринский уход больными с заболеваниями уха. Уход за оториноларингологическими больными. Осуществление плана сестринских вмешательств

Лечебно-диагностические вмешательства и сестринский уход при заболеваниях уха и сосцевидного отростка Выполнила интерн кафедры оториноларингологии СГМУ Тюлюбаева М. А. г. Архангельск, 2017 год

Анатомия Анатомически ухо делиться на: Наружное ухо Среднее ухо Внутреннее ухо ушная раковина; наружный слуховой проход барабанная полость со всем содержимым слуховая труба сосцевидный отросток Лабиринт, 3 части: преддверие, улитка, полукружные каналы

Анатомия Анатомически ухо делиться на: Наружное ухо Среднее ухо Внутреннее ухо ушная раковина; наружный слуховой проход барабанная полость со всем содержимым слуховая труба сосцевидный отросток Лабиринт, 3 части: преддверие, улитка, полукружные каналы

1 - барабанная струна (Chorda tympani); 2 - слуховые косточки; 3 - клетки сосцевидного отростка (Cellula mastoidalis); 4 - барабанная полость (Cavum tympani); 5 - наружный слуховой проход (Meatus acusticus externus); 6 - барабанная перепонка (Membrana tympani); 7 - внутренняя яремная вена (V Jugularis interna); 8 - полукружные каналы (Canalis semicircularis); 9 - лицевой нерв (N. facialis); 10 - вестибулокохлеарный нерв (N. Vestibulocochlearis); 11 - улитка (Cochlea); 12 - внутренняя сонная артерия (A. carotis interna); 13 - мышца напрягающая нёбную занавеску (M. tenzor veli palatini); 14 - евстахиева труба (Tuba auditiva); 15 - мышца поднимающая нёбную занавеску

1 - барабанная струна (Chorda tympani); 2 - слуховые косточки; 3 - клетки сосцевидного отростка (Cellula mastoidalis); 4 - барабанная полость (Cavum tympani); 5 - наружный слуховой проход (Meatus acusticus externus); 6 - барабанная перепонка (Membrana tympani); 7 - внутренняя яремная вена (V Jugularis interna); 8 - полукружные каналы (Canalis semicircularis); 9 - лицевой нерв (N. facialis); 10 - вестибулокохлеарный нерв (N. Vestibulocochlearis); 11 - улитка (Cochlea); 12 - внутренняя сонная артерия (A. carotis interna); 13 - мышца напрягающая нёбную занавеску (M. tenzor veli palatini); 14 - евстахиева труба (Tuba auditiva); 15 - мышца поднимающая нёбную занавеску

Физиология звукового анализатора Естественным, адекватным раздражителем звукового анализатора является звук При помощи звукового анализатора человек различает звуки по их высоте, громкости и окраске (тембру). Высота того или другого звука (тона) определяется частотой колебаний. Человеческое ухо воспринимает звуки с частотой колебаний примерно от 16 до 20 000 Гц.

Физиология звукового анализатора Естественным, адекватным раздражителем звукового анализатора является звук При помощи звукового анализатора человек различает звуки по их высоте, громкости и окраске (тембру). Высота того или другого звука (тона) определяется частотой колебаний. Человеческое ухо воспринимает звуки с частотой колебаний примерно от 16 до 20 000 Гц.

Методика исследования уха наружный осмотр и пальпация отоскопия исследование функции слуховых труб лучевая диагностика исследование функции слухового анализатора (исследование слуха с помощью речи, камертональные пробы, аудиометрия) исследование функции вестибулярного анализатора (спонтанный нистагм, тонические реакции отклонения рук, исследование устойчивости в позе Ромберга, походка по прямой линии и фланговая, вестибулярные пробы: вращательная и калорическая)

Методика исследования уха наружный осмотр и пальпация отоскопия исследование функции слуховых труб лучевая диагностика исследование функции слухового анализатора (исследование слуха с помощью речи, камертональные пробы, аудиометрия) исследование функции вестибулярного анализатора (спонтанный нистагм, тонические реакции отклонения рук, исследование устойчивости в позе Ромберга, походка по прямой линии и фланговая, вестибулярные пробы: вращательная и калорическая)

Методы обследования уха I этап. Наружный осмотр и пальпация. Осмотр начинают со здорового уха или с правого. Производят осмотр и пальпацию ушной раковины, наружного отверстия слухового прохода, заушной области, впереди слухового прохода. 1. Для осмотра наружного отверстия правого слухового прохода у взрослых необходимо оттянуть ушную раковину кзади и кверху, взявшись большим и указательным пальцами левой руки за завиток ушной раковины. Для осмотра слева ушную раковину надо оттянуть аналогично правой рукой. У детей оттягивание ушной раковины производится не кверху, а книзу и кзади. При оттягивании ушной раковины указанным образом происходит смещение костного и перепончатого хрящевого отделов слухового прохода, что дает возможность ввести ушную воронку до костного отдела. Воронка удерживает слуховой проход в выпрямленном положении, и это позволяет произвести отоскопию. 2. Для осмотра заушной области правой рукой отворачивают правую ушную раковину исследуемого кпереди. Обращают внимание на заушную складку (место прикрепления ушной раковины к сосцевидному отростку), в норме она хорошо контурируется. 3. Большим пальцем правой руки мягко надавливают на козелок. В норме пальпация козелка безболезненна, у взрослого человека болезненность при остром наружном отите, у ребенка младшего возраста такая болезненность появляется и при среднем. 4. Затем большим пальцем левой руки пальпируют правый сосцевидный отросток в трех точках: проекции антрума, сигмовидного синуса, верхушки сосцевидного отростка. При пальпации левого сосцевидного отростка ушную раковину оттяните левой рукой, а пальпацию осуществляйте пальцем правой руки.

Методы обследования уха I этап. Наружный осмотр и пальпация. Осмотр начинают со здорового уха или с правого. Производят осмотр и пальпацию ушной раковины, наружного отверстия слухового прохода, заушной области, впереди слухового прохода. 1. Для осмотра наружного отверстия правого слухового прохода у взрослых необходимо оттянуть ушную раковину кзади и кверху, взявшись большим и указательным пальцами левой руки за завиток ушной раковины. Для осмотра слева ушную раковину надо оттянуть аналогично правой рукой. У детей оттягивание ушной раковины производится не кверху, а книзу и кзади. При оттягивании ушной раковины указанным образом происходит смещение костного и перепончатого хрящевого отделов слухового прохода, что дает возможность ввести ушную воронку до костного отдела. Воронка удерживает слуховой проход в выпрямленном положении, и это позволяет произвести отоскопию. 2. Для осмотра заушной области правой рукой отворачивают правую ушную раковину исследуемого кпереди. Обращают внимание на заушную складку (место прикрепления ушной раковины к сосцевидному отростку), в норме она хорошо контурируется. 3. Большим пальцем правой руки мягко надавливают на козелок. В норме пальпация козелка безболезненна, у взрослого человека болезненность при остром наружном отите, у ребенка младшего возраста такая болезненность появляется и при среднем. 4. Затем большим пальцем левой руки пальпируют правый сосцевидный отросток в трех точках: проекции антрума, сигмовидного синуса, верхушки сосцевидного отростка. При пальпации левого сосцевидного отростка ушную раковину оттяните левой рукой, а пальпацию осуществляйте пальцем правой руки.

Отоскопия: 1. Подбирают воронку с диаметром, соответствующим поперечному диаметру наружного слухового прохода. 2. Оттяните левой рукой правую ушную раковину пациента кзади и кверху. Большим и указательным пальцами правой руки вводят ушную воронку в перепончато-хрящевую часть наружного слухового прохода. При осмотре левого уха ушную раковину оттяните правой рукой, а воронцу введите пальцами левой руки. 3. Ушную воронку вводят в перепончато-хрящевой отдел слухового прохода для удержания его в выпрямленном положении (после оттягивания ушной раковины кверху и кзади у взрослых), воронку нельзя вводить в костный отдел слухового прохода, так как это вызывает боль. При введении воронки длинная ось ее должна совпадать с осью слухового прохода, иначе воронка упрется в его стенку. 4. Производят легкие перемещения наружного конца воронки, для того чтобы последовательно осмотреть все отделы барабанной перепонки. 5. При введении воронки может быть кашель, зависящий от раздражения окончаний веточек блуждающего нерва в коже слухового прохода.

Отоскопия: 1. Подбирают воронку с диаметром, соответствующим поперечному диаметру наружного слухового прохода. 2. Оттяните левой рукой правую ушную раковину пациента кзади и кверху. Большим и указательным пальцами правой руки вводят ушную воронку в перепончато-хрящевую часть наружного слухового прохода. При осмотре левого уха ушную раковину оттяните правой рукой, а воронцу введите пальцами левой руки. 3. Ушную воронку вводят в перепончато-хрящевой отдел слухового прохода для удержания его в выпрямленном положении (после оттягивания ушной раковины кверху и кзади у взрослых), воронку нельзя вводить в костный отдел слухового прохода, так как это вызывает боль. При введении воронки длинная ось ее должна совпадать с осью слухового прохода, иначе воронка упрется в его стенку. 4. Производят легкие перемещения наружного конца воронки, для того чтобы последовательно осмотреть все отделы барабанной перепонки. 5. При введении воронки может быть кашель, зависящий от раздражения окончаний веточек блуждающего нерва в коже слухового прохода.

Описание нормальной отоскопической картины: Наружный слуховой проход широкий, кожа розовая, чистая, небольшое количество ушной серы. Барабанная перепонка серая, блестящая, имеет чёткие контуры и опознавательные пункты.

Описание нормальной отоскопической картины: Наружный слуховой проход широкий, кожа розовая, чистая, небольшое количество ушной серы. Барабанная перепонка серая, блестящая, имеет чёткие контуры и опознавательные пункты.

Аномалии развития уха 1. Ушная раковина макротия микротия анотия дополнительные придатки 2. Атрезия слухового прохода 3. Врожденный анкилоз стремени 4. Аномалии развития внутреннего уха (Аплазия или мальформации улитки)

Аномалии развития уха 1. Ушная раковина макротия микротия анотия дополнительные придатки 2. Атрезия слухового прохода 3. Врожденный анкилоз стремени 4. Аномалии развития внутреннего уха (Аплазия или мальформации улитки)

Травмы уха 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Травмы ушной раковины и наружного слухового прохода Отогематома Ожоги I-IV степени Отморожения I-IV степени Перихондрит, хондрит ушной раковины Травмы среднего уха (разрыв барабанной перепонки, повреждение слуховых косточек, слуховой трубы) Баротравма Акустическая травма

Травмы уха 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Травмы ушной раковины и наружного слухового прохода Отогематома Ожоги I-IV степени Отморожения I-IV степени Перихондрит, хондрит ушной раковины Травмы среднего уха (разрыв барабанной перепонки, повреждение слуховых косточек, слуховой трубы) Баротравма Акустическая травма

Инородные тела уха Живые Неживые умерщвление удаление пинцетом, путём закапывания в НСП ушными щипцами, спиртосодержащих растворов, крючком. Так же растительных масел или воды, затем промывание НСП, промывание НСП (шприц Жане) аспирационный метод.

Инородные тела уха Живые Неживые умерщвление удаление пинцетом, путём закапывания в НСП ушными щипцами, спиртосодержащих растворов, крючком. Так же растительных масел или воды, затем промывание НСП, промывание НСП (шприц Жане) аспирационный метод.

Гнойно-воспалительная патология наружного уха Выделяют острую и хроническую (более 6 -12 ти недель) формы) Ограниченный наружный отит (фурункул, абсцесс) Диффузный наружный отит (экзема, дерматит, рожистое воспаление, перихондрит, герпес, хондроперихондрит итд)

Гнойно-воспалительная патология наружного уха Выделяют острую и хроническую (более 6 -12 ти недель) формы) Ограниченный наружный отит (фурункул, абсцесс) Диффузный наружный отит (экзема, дерматит, рожистое воспаление, перихондрит, герпес, хондроперихондрит итд)

Жалобы: резкая боль в ухе, нередко иррадиирующая в зубы, шею, диффузно распространяющаяся по всей голове, боль усиливается при разговоре и жевании вследствие того, что суставная головка нижней челюсти, смещаясь, оказывает давление на стенки наружного слухового прохода, резкая болезненность возникает при надавливании на козелок, при оттягивании ушной раковины

Жалобы: резкая боль в ухе, нередко иррадиирующая в зубы, шею, диффузно распространяющаяся по всей голове, боль усиливается при разговоре и жевании вследствие того, что суставная головка нижней челюсти, смещаясь, оказывает давление на стенки наружного слухового прохода, резкая болезненность возникает при надавливании на козелок, при оттягивании ушной раковины

Диагностика сбор жалоб и анамнеза, осмотр ЛОР-органов, в том числе отомикроскопию и эндоскопию наружного слухового прохода, лабораторные и микробиологические исследования, по показаниям функциональные исследования органа слуха, лучевые и магнитно- резонансные методы. Анализ полученных результатов позволяет объективно определить характер процесса в ухе.

Диагностика сбор жалоб и анамнеза, осмотр ЛОР-органов, в том числе отомикроскопию и эндоскопию наружного слухового прохода, лабораторные и микробиологические исследования, по показаниям функциональные исследования органа слуха, лучевые и магнитно- резонансные методы. Анализ полученных результатов позволяет объективно определить характер процесса в ухе.

Лечение: исключение предрасполагающих факторов, адекватное обезболивание, регулярный туалет наружного слухового прохода, местная терапия (Препараты, применяемые для местного лечения наружного отита существуют в форме мазей, кремов, ушных капель) хирургическое лечение наружных отитов- по показаниям!!! (дренирование абсцессов наружного слухового прохода, удаление грануляций наружного слухового прохода, удаление костных и хрящевых секвестров наружного слухового прохода, удаление холестеатомы наружного слухового прохода. Объем вмешательства - в пределах зоны патологического процесса)

Лечение: исключение предрасполагающих факторов, адекватное обезболивание, регулярный туалет наружного слухового прохода, местная терапия (Препараты, применяемые для местного лечения наружного отита существуют в форме мазей, кремов, ушных капель) хирургическое лечение наружных отитов- по показаниям!!! (дренирование абсцессов наружного слухового прохода, удаление грануляций наружного слухового прохода, удаление костных и хрящевых секвестров наружного слухового прохода, удаление холестеатомы наружного слухового прохода. Объем вмешательства - в пределах зоны патологического процесса)

Острый средний отит Определение: это острое воспаление полостей среднего уха Этиология: Основными возбудителями ОСО являются пневмококк (Streptococcus pneumoniae) и гемофильная палочка (Haemophilus influenzae)

Острый средний отит Определение: это острое воспаление полостей среднего уха Этиология: Основными возбудителями ОСО являются пневмококк (Streptococcus pneumoniae) и гемофильная палочка (Haemophilus influenzae)

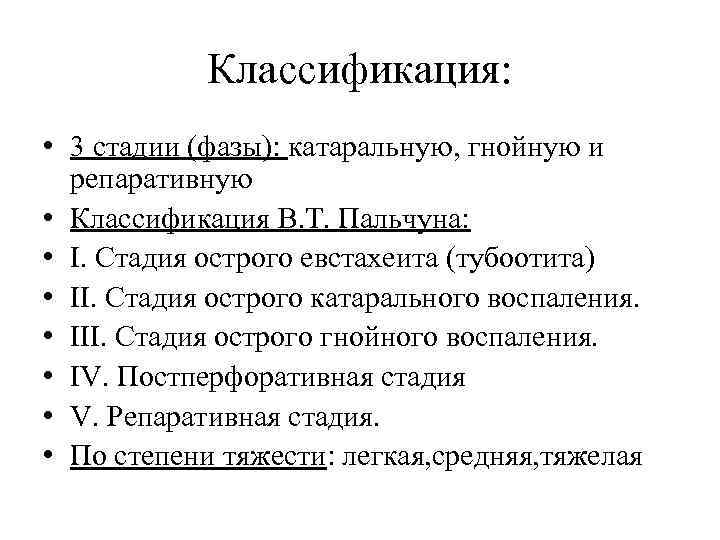

Классификация: 3 стадии (фазы): катаральную, гнойную и репаративную Классификация В. Т. Пальчуна: I. Стадия острого евстахеита (тубоотита) II. Стадия острого катарального воспаления. III. Стадия острого гнойного воспаления. IV. Постперфоративная стадия V. Репаративная стадия. По степени тяжести: легкая, средняя, тяжелая

Классификация: 3 стадии (фазы): катаральную, гнойную и репаративную Классификация В. Т. Пальчуна: I. Стадия острого евстахеита (тубоотита) II. Стадия острого катарального воспаления. III. Стадия острого гнойного воспаления. IV. Постперфоративная стадия V. Репаративная стадия. По степени тяжести: легкая, средняя, тяжелая

Диагностика: 1) Жалобы: боль в ухе, повышение температуры, снижение слуха, выделения из уха, у детей – возбуждение, раздражительность, рвота, понос 2) наружный осмотр: в стадию острого гнойного воспаления-эвакуация гноя в слуховой проход.

Диагностика: 1) Жалобы: боль в ухе, повышение температуры, снижение слуха, выделения из уха, у детей – возбуждение, раздражительность, рвота, понос 2) наружный осмотр: в стадию острого гнойного воспаления-эвакуация гноя в слуховой проход.

Стадия острого евстахеита Стадия острого катарального воспаления. Стадия острого Постперфо гнойного воспаления ративная стадия. Репаратив ная стадия Втяжение барабанной перепонки, укорочение светового конуса. барабанная перепонка гиперемирована и утолщена, опознавательны е знаки определяются с трудом или не определяются Выраженная гиперемия барабанной перепонки, не контурирует, выбухание барабанной перепонки. В барабанной перепонке может появиться перфорация. перфораци я закрывает ся рубцом. перфорация барабанной перепонки, из которой поступает гнойное отделяемое

Стадия острого евстахеита Стадия острого катарального воспаления. Стадия острого Постперфо гнойного воспаления ративная стадия. Репаратив ная стадия Втяжение барабанной перепонки, укорочение светового конуса. барабанная перепонка гиперемирована и утолщена, опознавательны е знаки определяются с трудом или не определяются Выраженная гиперемия барабанной перепонки, не контурирует, выбухание барабанной перепонки. В барабанной перепонке может появиться перфорация. перфораци я закрывает ся рубцом. перфорация барабанной перепонки, из которой поступает гнойное отделяемое

Лечение: Патогенетическая терапия – восстановление функции слуховой трубы (разгрузочная - интраназальная терапия). Симптоматическая терапия – купирование болевого синдрома (Местная терапия, Парацентез барабанной перепонки) Системная антибактериальная терапия – устранение этиологического фактора при бактериальном ОСО.

Лечение: Патогенетическая терапия – восстановление функции слуховой трубы (разгрузочная - интраназальная терапия). Симптоматическая терапия – купирование болевого синдрома (Местная терапия, Парацентез барабанной перепонки) Системная антибактериальная терапия – устранение этиологического фактора при бактериальном ОСО.

Парацентез (от греч. parakentesis - прокалывание, прокол; синоним тимпанотомия) - разрез барабанной перепонки; введен в практику для опорожнения барабанной полости от экссудата при остром гнойном среднем отите.

Парацентез (от греч. parakentesis - прокалывание, прокол; синоним тимпанотомия) - разрез барабанной перепонки; введен в практику для опорожнения барабанной полости от экссудата при остром гнойном среднем отите.

Осложнение острых средних отитов Мастоидит-деструктивный остео-периостит ячеистой структуры сосцевидного отростка Антрит (син. отоантрит) - воспаление слизистой оболочки и костной ткани пещеры сосцевидного отростка, которое развивается как осложнение острого среднего отита у новорожденных и у детей грудного возраста Различают: острый и хронический мастоидит Первичный и вторичный

Осложнение острых средних отитов Мастоидит-деструктивный остео-периостит ячеистой структуры сосцевидного отростка Антрит (син. отоантрит) - воспаление слизистой оболочки и костной ткани пещеры сосцевидного отростка, которое развивается как осложнение острого среднего отита у новорожденных и у детей грудного возраста Различают: острый и хронический мастоидит Первичный и вторичный

Этиология: травматическая (удары, ушибы, переломы и трещины костей черепа, огнестрельные ранения) гематогенная метастатическая (при септикопиемии, переход гнойного процесса из лимфоузлов области сосцевидного отростка). отогенным путем при остром или хроническом гнойном среднем отите

Этиология: травматическая (удары, ушибы, переломы и трещины костей черепа, огнестрельные ранения) гематогенная метастатическая (при септикопиемии, переход гнойного процесса из лимфоузлов области сосцевидного отростка). отогенным путем при остром или хроническом гнойном среднем отите

Клиника: Субъективные признаки: спонтанные боли позади ушной раковины, иррадиируют в область виска, темени, затылка, зубов, глазницы, значительно реже боль распространяется на всю половину головы; ощущение пульсации в сосцевидном отростке, синхронной с пульсом Объективные признаки: острое начало с повышением температуры, ухудшением общего состояния, интоксикация, головная боль. Выражена оттопыренность ушной раковины, припухлость и покраснение кожи заушной области, сглаженность заушной кожной складки по линии прикрепления ушной раковины.

Клиника: Субъективные признаки: спонтанные боли позади ушной раковины, иррадиируют в область виска, темени, затылка, зубов, глазницы, значительно реже боль распространяется на всю половину головы; ощущение пульсации в сосцевидном отростке, синхронной с пульсом Объективные признаки: острое начало с повышением температуры, ухудшением общего состояния, интоксикация, головная боль. Выражена оттопыренность ушной раковины, припухлость и покраснение кожи заушной области, сглаженность заушной кожной складки по линии прикрепления ушной раковины.

Диагностика: Отоскопия: в НСП обнаруживают большое количество гноя, нависание задневерхней стенки НСП Исследовании слуховой функции (тональной аудиограммы, камертональных тестах и данных исследований шепотной и разговорной речью) Исследование вестибулярной функции(по данным анамнеза, жалоб, регистрации спонтанных вестибулярных реакций и проб на координацию движений) Рентгенологическое исследование (КТ височных костей)

Диагностика: Отоскопия: в НСП обнаруживают большое количество гноя, нависание задневерхней стенки НСП Исследовании слуховой функции (тональной аудиограммы, камертональных тестах и данных исследований шепотной и разговорной речью) Исследование вестибулярной функции(по данным анамнеза, жалоб, регистрации спонтанных вестибулярных реакций и проб на координацию движений) Рентгенологическое исследование (КТ височных костей)

Лечение: Консервативное лечение (антибактериальная терапия) Хирургическое лечение мастоидита (антротомия, мастоидоэктомия, вскрытие клеток сосцевидного отростка)

Лечение: Консервативное лечение (антибактериальная терапия) Хирургическое лечение мастоидита (антротомия, мастоидоэктомия, вскрытие клеток сосцевидного отростка)

Экссудативный средний отит (ЭСО) Негнойное воспалительное заболевание среднего уха, патогенетически связанное с дисфункцией слуховой трубы и характеризующееся наличием густого вязкого или серозного секрета в барабанной полости, медленно прогрессирующей кондуктивной тугоухостью.

Экссудативный средний отит (ЭСО) Негнойное воспалительное заболевание среднего уха, патогенетически связанное с дисфункцией слуховой трубы и характеризующееся наличием густого вязкого или серозного секрета в барабанной полости, медленно прогрессирующей кондуктивной тугоухостью.

Факторы развития: длительного нарушения дренажной и вен- тиляционной функций слуховой трубы при острых и хронических заболеваниях носа, придаточных пазух носа и глотки, гриппе, ОРВИ, аллергии, нерациональном применении антибиотиков при лечении острого среднего отита

Факторы развития: длительного нарушения дренажной и вен- тиляционной функций слуховой трубы при острых и хронических заболеваниях носа, придаточных пазух носа и глотки, гриппе, ОРВИ, аллергии, нерациональном применении антибиотиков при лечении острого среднего отита

Классификация: По длительности ЭСО: 1. Острый– продолжительность заболевания до 3 недель. 2. Подострыйпродолжительность заболевания от 3 до 8 недель. 3. Хроническийпродолжительность заболевания более 8 недель. По стадиям ЭСО: 1 стадия – катаральная (длительность течения заболевания до 1 месяца). 2 стадия – секреторная (характеризуется продолжительностью заболевания от 1 до 12 месяцев). 3 стадия – мукозная (развивается при продолжительности заболевания от 12 до 24 месяцев). 4 стадия – фиброзная (развивается при продолжительности ЭСО более 24 месяцев).

Классификация: По длительности ЭСО: 1. Острый– продолжительность заболевания до 3 недель. 2. Подострыйпродолжительность заболевания от 3 до 8 недель. 3. Хроническийпродолжительность заболевания более 8 недель. По стадиям ЭСО: 1 стадия – катаральная (длительность течения заболевания до 1 месяца). 2 стадия – секреторная (характеризуется продолжительностью заболевания от 1 до 12 месяцев). 3 стадия – мукозная (развивается при продолжительности заболевания от 12 до 24 месяцев). 4 стадия – фиброзная (развивается при продолжительности ЭСО более 24 месяцев).

Диагностика: 1. Анализ жалоб. 2. Наружный осмотр и отоскопия. 3. Отомикроскопия. 4. Речевое и камертональное исследования слуха. 5. Пороговая тональная аудиометрия. 6. Акустическая импедансометрия (тимпанометрия и акустическая рефлексометрия). 7. Оптическая эндоскопия носоглотки и тубарной области. 8. КТ височных костей.

Диагностика: 1. Анализ жалоб. 2. Наружный осмотр и отоскопия. 3. Отомикроскопия. 4. Речевое и камертональное исследования слуха. 5. Пороговая тональная аудиометрия. 6. Акустическая импедансометрия (тимпанометрия и акустическая рефлексометрия). 7. Оптическая эндоскопия носоглотки и тубарной области. 8. КТ височных костей.

Утолщение барабанной перепонки, (беловатый, красный или цианотичный) цвет, за перепонкой пузырьки воздуха или уровень жидкости. втянутость и ограничение подвижности барабанной перепонки, деформация светового конуса, выпирание в наружный слуховой проход рукоятки молоточка. При развитии в полости среднего уха фиброзносклеротических изменений барабанная перепонка выглядит истонченной и атрофичной. Длительно протекающий хронический экссудативный средний отит приводит к образованию на барабанной перепонке соединительнотканных рубцов и очагов мирингосклероза.

Утолщение барабанной перепонки, (беловатый, красный или цианотичный) цвет, за перепонкой пузырьки воздуха или уровень жидкости. втянутость и ограничение подвижности барабанной перепонки, деформация светового конуса, выпирание в наружный слуховой проход рукоятки молоточка. При развитии в полости среднего уха фиброзносклеротических изменений барабанная перепонка выглядит истонченной и атрофичной. Длительно протекающий хронический экссудативный средний отит приводит к образованию на барабанной перепонке соединительнотканных рубцов и очагов мирингосклероза.

Лечение: Цель: восстановление функции слуховой трубы и удаление экссудата из барабанной полости. Лечение следует начинать дети –аденотомия, взрослыес катетеризации слуховой трубы, назначения курса антибиотиков, проведения продуваний по Политцеру. Если эти методы не принесли результата, рекомендуется провести шунтирование барабанной полости.

Лечение: Цель: восстановление функции слуховой трубы и удаление экссудата из барабанной полости. Лечение следует начинать дети –аденотомия, взрослыес катетеризации слуховой трубы, назначения курса антибиотиков, проведения продуваний по Политцеру. Если эти методы не принесли результата, рекомендуется провести шунтирование барабанной полости.

Ранняя диагностика ЭСО позволяет своевременно и в полном объёме оказывать весь спектор лечебных мероприятий направленных на санацию носоглотки и восстановление функции слуховых труб.

Ранняя диагностика ЭСО позволяет своевременно и в полном объёме оказывать весь спектор лечебных мероприятий направленных на санацию носоглотки и восстановление функции слуховых труб.

Хронический гнойный средний отит (ХГСО) -это хроническая инфекция среднего уха и перфорированной барабанной перепонки, сопровождающаяся отореей более 2 недель. Среди всех хронических заболеваний ЛОР органов ХГСО является наиболее частой патологией (до 48, 8%)

Хронический гнойный средний отит (ХГСО) -это хроническая инфекция среднего уха и перфорированной барабанной перепонки, сопровождающаяся отореей более 2 недель. Среди всех хронических заболеваний ЛОР органов ХГСО является наиболее частой патологией (до 48, 8%)

Классификация: хронический туботимпальный гнойный средний отит (хроническая туботимпанальная болезнь, мезотимпанит) хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит (хроническая эпитимпано-антральная болезнь, эпитимпанит).

Классификация: хронический туботимпальный гнойный средний отит (хроническая туботимпанальная болезнь, мезотимпанит) хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит (хроническая эпитимпано-антральная болезнь, эпитимпанит).

Мезотимпанит форма хронического среднего отита с локализацией перфорации в натянутом отделе барабанной перепонки Эпитимпанит форма ХГСО, характеризующаяся локализацией пер- форации в ненатянутом отделе барабанной перепонки и сопровождающаяся кариозным процессом разной степени выраженности в среднем ухе. При эпимезотимпаните встречаются признаки обеих выше обозначенных форм

Мезотимпанит форма хронического среднего отита с локализацией перфорации в натянутом отделе барабанной перепонки Эпитимпанит форма ХГСО, характеризующаяся локализацией пер- форации в ненатянутом отделе барабанной перепонки и сопровождающаяся кариозным процессом разной степени выраженности в среднем ухе. При эпимезотимпаните встречаются признаки обеих выше обозначенных форм

Клиника: Жалобы: снижение слуха на больное ухо различной степени выраженности, оторея(от скудных слизистых до гнойных с ихорозным запахом), шум в больном ухе разной частотности, ощущение за- ложенности и дискомфорт в больном ухе.

Клиника: Жалобы: снижение слуха на больное ухо различной степени выраженности, оторея(от скудных слизистых до гнойных с ихорозным запахом), шум в больном ухе разной частотности, ощущение за- ложенности и дискомфорт в больном ухе.

Диагностика: отомикроскопия (или отоэндоскопия), камертональное исследование, тональная пороговая аудиометрия, компьютерная томография височных костей высокого разрешения (КТ), реже магнитно-резонансная томография (МРТ).

Диагностика: отомикроскопия (или отоэндоскопия), камертональное исследование, тональная пороговая аудиометрия, компьютерная томография височных костей высокого разрешения (КТ), реже магнитно-резонансная томография (МРТ).

Роль медсестры и уход за больными При уходе за больными гнойным средним отитом медсестра может под наблюдением врача промыть ухо дезинфицирующим раствором, после чего влить в него 3– 5 капель лекарственного вещества, подогретого до температуры тела, чтобы не раздражать вестибулярный анализатор. Медсестра участвует в подготовке и проведении парацентеза (стерилизация инструмента, подготовка перевязочного материала, фиксация головы больного во время вмешательства, наложение повязки). Медсестра готовит больного к «большой» операции (снятие волос вокруг ушной раковины). Большого внимания требуют больные, перенесшие слухулучшающую операцию (стапедопластика, тимпанопластика). Необходим строгий постельный режим: в течение 5 дней больной не должен поворачивать голову, в палате должна соблюдаться тишина. чтобы не раздражать посторонними звуками оперированное ухо. В послеоперационном периоде медсестра является активным помощником лечащего врача (контроль температуры и за общим самочувствием больного, выполнение врачебных назначений, активное участие в перевязках и т. д.).

Роль медсестры и уход за больными При уходе за больными гнойным средним отитом медсестра может под наблюдением врача промыть ухо дезинфицирующим раствором, после чего влить в него 3– 5 капель лекарственного вещества, подогретого до температуры тела, чтобы не раздражать вестибулярный анализатор. Медсестра участвует в подготовке и проведении парацентеза (стерилизация инструмента, подготовка перевязочного материала, фиксация головы больного во время вмешательства, наложение повязки). Медсестра готовит больного к «большой» операции (снятие волос вокруг ушной раковины). Большого внимания требуют больные, перенесшие слухулучшающую операцию (стапедопластика, тимпанопластика). Необходим строгий постельный режим: в течение 5 дней больной не должен поворачивать голову, в палате должна соблюдаться тишина. чтобы не раздражать посторонними звуками оперированное ухо. В послеоперационном периоде медсестра является активным помощником лечащего врача (контроль температуры и за общим самочувствием больного, выполнение врачебных назначений, активное участие в перевязках и т. д.).

Глава 14. Уход за больными с поражениями уха, горла и носа (Докт. мед. наук М. А. Шустер)

Вдувание порошков . В оториноларингологической практике порошки вдувают при заболеваниях носа, глотки и ушей. Применяемые порошки должны быть сухими, тщательно измельченными. Вдувают порошки обычно с помощью специальных порошковдувателей или небольшого резинового баллона. Перед вдуванием порошка в ухо наружный слуховой проход должен быть тщательно очищен от гноя. Вдувание порошков в глотку чаще всего производится больным после тонзиллэктомии для лучшего заживления послеоперационных ниш. Перед вдуванием порошка больного нужно предупредить, чтобы он во время процедуры не дышал, во избежание попадания порошка в дыхательные пути, что может вызвать приступ кашля.

В нос порошок больной может втягивать сам.

Вливание лекарственных веществ в гортань производит, как правило, врач. В обязанности медицинской сестры входит подготовка инструментов и растворов для вливания. Вливания производят специальным шприцем, отличающимся от обычного шприца длинным изогнутым наконечником. Шприц стерилизуют ежедневно, а наконечник перед каждым вливанием.

Медицинская сестра перед каждым вливанием обязательно проверяет лекарство во избежание ошибочного введения в гортань кислот, щелочей, ляписа, что может привести к тяжелым осложнениям, вплоть до смертельного исхода. Медицинская сестра обязана показать врачу пузырек (повернув его этикеткой), из которого набирается раствор для введения в гортань. Наполняет лекарство в шприц только врач.

Вливание капель в нос производят пипеткой. Детям закапывают 3-4 капли в каждую половину носа, взрослым 6-7 капель, а масляные капли до 15-20 капель. Перед закапыванием следует очистить нос. Закапывание капель в нос производят в сидячем положении с запрокинутой головой или, лежа на спине, не подкладывая подушку под голову. Пальцем приподнимают кончик носа больного и, стараясь не касаться крыльев носа, медленно впускают капли. После этого больной наклоняет голову в сторону той половины носа, в которую производилось закапывание. Для лучшего орошения слизистой оболочки носа можно также рекомендовать больному после закапывания капель пальцами прижать крылья носа к перегородке и сделать несколько движений головой спереди назад и обратно. Через 1-2 мин таким же образом вливают капли во вторую половину носа.

Вливание капель в ухо производят пипеткой. Детям закапывают 5-6 капель, взрослым - 6-8 капель. Если у больного имеется гноетечение, то перед закапыванием необходимо очистить наружный слуховой проход от гноя. Вливание капель в ухо при наличии гноя совершенно не эффективно, так как лекарственное вещество не проникает к барабанной перепонке, что является основным-назначением ушных капель.

Капли в ухо закапывают обязательно подогретыми до температуры тела. Холодные капли раздражают лабиринт и могут вызвать головокружение и даже рвоту. Закапывание в ухо производят в положении больного лежа. Перед введением капель голову больного поворачивают на бок так, чтобы ухо, в которое должны закапывать капли, было сверху. Ушную раковину для выпрямления наружного слухового прохода оттягивают у взрослого кзади и кверху, а у маленьких детей - книзу.

После закапывания пальцем несколько раз нажимают на козелок, что улучшает проникновение капель в барабанную полость. Если больной отмечает, что лекарство попало в рот, то это свидетельствует о проникновении капель в среднее ухо, и через него в евстахиеву трубу. Для удлинения контакта лекарственного вещества с барабанной перепонкой и слизистой оболочкой среднего уха после введения капель в ухо больной должен находиться 10-15 мин в лежачем положении с повернутой головой. Больным с острым катаральным воспалением среднего уха нередко назначают карбол-глицериновые капли. Эти капли можно закапывать только до появления гноетечения, так как при наличии гноя они вызывают ожог барабанной перепонки и слизистой оболочки среднего уха.

Ингаляцией называется введение в дыхательные пути мелко распыленного лекарственного раствора (масло, сода, димедрол, антибиотики и др.) в смеси с водяным паром или воздухом. В настоящее время многие лечебные учреждения оснащены стационарными ингаляционными установками и их обслуживают специально обученные медицинские сестры.

Ингаляция часто выполняется и с помощью специального парового ингалятора. В стаканчик наливают раствор питьевой соды (половина чайной ложки на стакан воды). Ингалятор включают в электрическую сеть, и, когда вода в резервуаре ингалятора закипает, образующийся пар начинает поступать в трубку пульверизатора, увлекает за собой раствор соды и выходит через трубку.

Больной садится перед ингалятором таким образом, чтобы трубка ингалятора находилась на уровне его рта, и ртом вдыхает выходящий из трубки пар.

Длительность ингаляции 5-7 мин.

При отсутствии ингалятора эта процедура может быть выполнена с помощью чайника, в который заливают 2-3 стакана воды и ставят на огонь. Когда вода в чайнике закипит, из носика чайника будет поступать пар, которым больной дышит так же, как и из ингалятора. Во избежании ожога кожи лица на кончик носика чайника надевают раструб, сделанный из плотной бумаги, и через этот раструб дышат паром. Щелочные и масляные ингаляции можно делать несколько раз в день.

Этап сестринского процесса - сбор информации.

Головокружение создает у пациента иллюзию, что его тело или окружающие предметы кружатся или падают. Часто больные жалуются на головокружение, подразумевая ощущение измененной пространственной ориентации, например, неустойчивость, потерю равновесия или легкость в голове. При сборе анамнеза важно отличать чувство общей неустойчивости от ощущения вращения. Например, если пожилой пациент быстро встанет, он может почувствовать головокружение по причине ортостатического перераспределения крови, а не вследствие болезни вестибулярной системы. Головокружение обычно указывает на заболевание вестибулярного аппарата. Ощущение опрокидывания или падения может носить изначально вестибулярный характер.

Если подозревается заболевание, связанное с дисфункцией ЦНС, нужно спросить пациента, страдает ли он головными болями, и наблюдаются ли у него зрительные, сенсорные или моторные нарушения. Приступы, сопровождающиеся падением, или глубокие обмороки с нарушением нормального процесса мышления, подсказывают, что происхождение заболевания носит центральный (мозговой) характер. Пациент с поражением центральной нервной системы также может рассказать о развитии головокружения при внезапной вспышке света или быстрой смене окружающей обстановке. У пациентов старшего возраста с гипертонической болезнью причиной головокружения могут быть преходящие нарушения мозгового кровообращения.

Необходимо знать подробную историю приема пациентом лекарств. Головокружение обычно вызывают нейролептики и гипотензивные средства. Нерегулярный пульс, слабость, усталость или затруднение мышления в комбинации с приступами головокружения и сильной головной болью, а также пониженное давление – могут стать причиной предобморочного головокружения. На неспецифическое головокружение обычно жалуются пациенты с гиповолемией.

Возникновение чувства тревоги объясняется сведениями из анамнеза болезни. Такие пациенты жалуются на немотивированное возникновение паники и фобии. Они редко упоминают непосредственно о головокружении, но могут описывать свое состояние как плавающее, сопровождаемое чувством отрешенности. При подозрении, что головокружение пациента связано с чувством тревоги, не следует тут же ставить диагноз вестибулярного заболевания, так и от чувства тревоги. Зная продолжительность симптоматики, врач может облегчить себе задачу при определении причины появления головокружения. Поэтому важно спросить: «Как долго обычно продолжаются головокружения?».

Секунды Доброкачественное позиционное головокружение

Минуты Вертебробазилярная недостаточность, мигрень

Часы Болезнь Меньера

Дни Вестибулярный неврит, инфаркт лабиринта.

Примеры сестринских диагнозов при заболеваниях уха:

Чувство потери (или снижения) слуха после приема водных процедур

Заложенность уха

Боль в ухе стреляющего характера

Выделения из уха

Головная боль

Ощущение прорыва барабанной перепонки

Постоянное гноетечение (при эпитимпанитах)

Беспокойство

Недомогание, слабость, разбитость

Осуществление плана сестринских вмешательств.

Подготовка к операции на верхних дыхательных путях и ухе производится по общим правилам с некоторыми дополнениями. В настоящее время при операциях на ухе практически отказались от стрижки головы наголо. Вечером перед операцией выбривают кожу позади ушной раковины (размером примерно 4-6 см.). Остальные волосы зачесывают на сторону, противоположную оперируемому уху, а около операционного поля закрепляют повязкой с клеолом. Утром перед операцией больной чистит зубы и полощет рот дезинфицирующим раствором.

Медсестра аудиологического кабинета.

Медицинская сестра сурдологического (аудиологического) кабинета должна уметь проверять слух шепотной и разговорной речью, камертонами, проводить тональную аудиометрию, воспроизводить ее на специальных бланках - аудиограммах. Перед обследованием сестра должна объяснить больному, что ему следует делать, как вести себя в процессе исследования. Если больной не слышит, надо написать задание на бумаге. Лишь после того, как сестра убедиться, что ее поняли, можно выполнять обследование. Аккуратность, внимание - основные качества, облегчающие труд медицинской сестры на этом посту.

Как поступать, если показания аудиограммы расходятся с результатами осмотра и теста камертоном? Возможно, аудиологическое оборудование уже давало ошибочные результаты в последнее время? Оба ли наушника исправны? Правильно ли тестирующий пользуется камертонами? Понял ли пациент указания медицинской сестры? Возможно, у пациента замедленное восприятие. Необходимо просмотреть (если это возможно) старые аудиограммы для сравнения.

Все пациенты с потерей слуха должны пройти медицинское освидетельствование, прежде чем приобретать слуховой аппарат. Часто пациентам с нарушением слуховой проходимости может помочь консервативное или хирургическое лечение.

Пациент с внезапной потерей слуха из-за травмы или инфекции или с асимметричной потерей слуха должен пройти обследование с применением слуховых тестов.

При таких симптомах, как шум в ушах, чувство заложенности, головокружение или травма уха – обязательная консультация оториноларинголога - сурдолога.

Элементы сбора анамнеза и осмотра пациента с потерей слуха.

1. Сбор анамнеза включает выявление событий того периода, когда произошла потеря слуха, например, была ли она следствием травмы, инфекции, напряжения или консервативного лечения.

2. Выяснение природы начала симптомов, включая время, определение пораженной части, отологических симптомов: боли, выделений, шума в ушах, головокружения, дисфункции черепных нервов и других неврологических отклонений.

3. Выявление событий, предшествовавших потере слуха, - наследственность, оториноларингологические вмешательства на ухе, чрезмерное воздействие шума.

4. Физикальное обследование – полный осмотр области головы и шеи, включая исследование состояния черепных нервов, проведение пневматической отоскопии, тестов с камертонами.

5. Неврологический осмотр – по показаниям.

Тест слуха.

Ниже приведена серия вопросов, специально разработанных для оценки состояния слуха и обнаруживающая признаки ухудшения слуха.

1. Вам хочется, чтобы с Вами говорили медленнее, так как Вам трудно понять содержание разговора.

2. Вы часто просите собеседника говорить громче.

3. Вам трудно разговаривать по телефону, так как Вы не понимаете отдельных слов.

4. Ваши близкие жалуются, что Вы слишком громко включаете телевизор или радиоприемник.

5. На совещаниях, докладах, в гостях, в театре Вы напрягаете свой слух и при этом пропускаете, не слышите отдельных слов и даже иногда теряете смысл отдельных фраз.

6. Вы с трудом разбираете женские и детские голоса

7. Вы чувствуете, что перестали слышать знакомые Вам ранее звуки: пение птиц, шорохи листьев, тихую музыку, тихий разговор окружающих и так далее.

8. Вы стали плохо слышать звонок телефона или дверной звонок.

9. Находясь в транспорте, Вы с трудом понимаете разговор.

Если хотя бы на один из вопросов у Вас будет утвердительный ответ, если к тому же у Вас в детстве болели уши, если Вы любите слушать громкую музыку, - Вам необходимо обратиться в Центр коррекции слуха, где Вам смогут помочь. Помните, что слух – это Ваше здоровье и Ваш комфортный стиль жизни.

Если у пациента с потерей слуха возникают объективные или субъективные трудности при общении, ему может помочь усилитель звука. Виды слуховых аппаратов:

заушный слуховой аппарат,

внутриушной слуховой аппарат,

внутриканальный слуховой аппарат,

укороченный внутриканальный слуховой аппарат,

карманный слуховой аппарат,

слуховой аппарат в оправе очков.

в настоящее время активно используются и применяются цифровые (компьютерные) слуховые аппараты, а также слуховые импланты.

Медицинская сестра сурдологического кабинета должна знать особенности каждого из аппаратов и объяснить при необходимости их преимущества и недостатки.

Преимущества заушного слухового аппарата:

Достаточная мощность, чтобы помочь пациенту с глубокой потерей слуха;

Внешне более привлекателен, чем карманный;

Устройство достаточно велико, чтобы осуществлять многосторонний контроль электроакустических свойств, легко настраивать;

Недостатки заушного слухового аппарата:

Требуется навык в обращении;

Ушные раковины должны быть нормально развиты. Слуховые аппараты запотевают и внешне менее привлекательны по сравнению с теми, которые вставляются в ушное отверстие или канал.

Человек, который не слышит, лишен возможности полноценного общения, ему недоступно богатство и красота звуков. Это ведет к возникновению чувства одиночества, сковывает рамками непонимания. Люди такого типа легко ранимы, обидчивы. Недостаток звуковой информации проявляется в недопонимании, а иногда и в недружелюбном отношении глухого к слышащему. Это надо учитывать медсестре при работе с больными со сниженным слухом. Они не сразу понимают, чего от них хотят, часто просят повторить сказанное, записать, что требует от медицинского персонала терпения и такта, неукоснительного соблюдения правил деонтологии и этики. Человек не должен чувствовать себя виноватым из-за своего недостатка.

Надо сказать, что люди со сниженным слухом часто подвергаются насмешкам окружающих. При обращении больного в сурдологический кабинет, первый, с кем ему приходится общаться, - медицинская сестра. Следует подойти к нему тактично, дать высказаться, при необходимости вести диалог на бумаге. Внимательное отношение к больному, стремление оказать ему поддержку поможет ему обрести уверенность в себе. Иногда, чтобы больной проникся доверием к медицинскому работнику, ему достаточно просто проявить себя доброжелательным слушателем.

Сестринский процесс при уходе за больными с заболеваниями уха

Заболевания наружного уха

Фурункул наружного слухового прохода

Острое гнойное воспаление волосяного мешочка, сальной железы с ограниченным воспалением кожи и подкожной клетчатки перепончато-хрящевой части наружного слухового прохода.

Боль в области уха иррадиирующая в глаз, зубы, шею, иногда диффузно распространяется по всей голове,усиливается при разговоре и жевании.

Болезненность при надавливании на козелок и нижнюю стенку слухового прохода, при оттягивании ушной раковины.

Инфильтрация кожи окружающей ушную раковину, с распространением на сосцевидный отросток.

Регионарные околоушные лимфатические узлы увеличены.

Резкое повышение температуры и озноб.

Антибактериальные препараты (аугментин, рулид, стрептоцид, эритромицин)

В наружный слуховой проход вводят турунду, пропитанную борным спиртом.

Жаропонижающие и болеутоляющие средства - ацетилсалициловую кислоту, анальгин, парацетамол, тайленол

Общее укрепляющее лечение

При нагноении - оперативное

Наружный отит .- это воспалительное заболевание наружного слухового прохода.

Виды отита

Ограниченный

Диффузный.

Ограниченный наружный отит- проявляется в виде воспаления волосяного фолликула или в виде фурункул в наружном слуховом проходе

При диффузном наружном отите воспалительный процесс затрагивает весь слуховой проход. Этот вид отита подразделяется еще на бактериальный, аллергический и грибковый.

Симптомы наружного отита.

Сильные боли при движении ушной раковины или козелка

Постоянная боль в ухе или в области уха. Обычно наружный отит наблюдается с одной стороны.

Зуд в ухе. Зуд зачастую характерен при грибковом поражении кожи слухового прохода, а также при экземе.

Отек наружного слухового прохода либо увеличение лимфоузлов в области уха.

Ощущение заложенности в ухе.

Выделение гноя из уха.

Снижение слуха.

Постановка турунды с антибактериальной или гормональной мазью (целестодерм, флуцинар, тридерм).

Использование ушных капель в т.ч. и содержащих антибиотики (неомицин, норфлоксацин, офлоксацин).

Прием обезболивающих препаратов внутрь (кетанов и др).

При развитии фурункула наружного прохода лечение оперативное.

НЕДОПУСТИМО:

При наружном отите устанавливать турунды, например, с борным спиртом. Попадание раздражающего агрессивного вещества на воспаленную кожу может усугубить болевой синдром.

Ушная серная пробка.

Является результатом накопления в кожно- хрящевой части наружного слухового прохода ушной серы.

Обычно после душа или купания внезапно возникает заложенность и снижение слуха на одно или на оба уха. Одновременно может возникать низкочастотный шум в ухе, аутофония в причинное ухо и даже головокружение.

Простейшие приемы ухода и лечения при заболеваниях уха обычно не требуют специальных приспособлений и сложных инструментов. Они легко выполнимы как в больничной, так и в амбулаторной обстановке, равно как и на пунктах первой помощи предприятий, совхозов или колхозов.

Уход за больными с заболеваниями уха состоит в очистке уха и введении в него различных лекарственных веществ.

Способы очистки уха. Во многих случаях перед осмотром барабанной перепонки необходимо очистить наружный слуховой проход от серы, гноя или корок. Очистка наружного слухового прохода является одним из элементов лечения уха; она может быть произведена влажным и сухим способом.

Влажный способ очистки (промывание уха) производится в тех случаях острого или хронического гнойного воспаления среднего уха, когда гноетечение настолько обильно, что удаление гноя путем высушивания ватой не может быть полным (в руках больного) или отнимает много времени у лечащего персонала.

Промывание уха можно произвести при помощи 100граммового ушного шприца или лучше для безопасности, особенно в руках не медицинского персонала, с помощью обыкновенного резинового баллона. Резиновые баллоны бывают двух видов: сплошь резиновые с толстым наконечником, который трудно ввести в отверстие слухового прохода, и с костным наконечником, более пригодные для этой цели.

Во избежание случайного ранения стенок наружного слухового прохода на костяной наконечник следует надеть тоненькую, на конце косо срезанную резиновую трубочку длиной 3 - 4 см.

Ухо промывают теплыми дезинфицирующими растворами, чаще 3% раствором борной кислоты. Больной сам придерживает почкообразный тазик, плотно прижимая его к боковой поверхности шеи. Для лучшего выпрямления слухового прохода ушную раковину у взрослых оттягивают левой рукой кзади и кверху, правой же рукой резиновый конец баллона вводят в ухо больного, но не глубже 1 см. Струя теплой воды отдельными порциями с умеренной силой направляется вдоль задней стенки слухового прохода.

Наполняя резиновый баллон жидкостью, следует путем выжимания убедиться в том, что в нем нет воздуха; в противном случае пузырьки воздуха, смешиваясь с водой, вызывают при промывании шум, неприятный для больного. После промывания голову больного наклоняют набок, чтобы дать вытечь воде из уха. Остатки воды из глубины слухового прохода удаляют вагой, навернутой на зонд.

Перед промыванием серной пробки последняя должна быть размягчена впусканием в ухо в течение 2 - 3 дней щелочных капель.

Сухой способ очистки уха более целесообразен, чем промывание, так как при промывании легко можно внести вторичную инфекцию в ухо. Высушивание или протирание слухового прохода ватой применяют для удаления гноя из слухового прохода в тех случаях, когда гноетечение невелико или когда промывание противопоказано вследствие состояния раздражения кожи стенок слухового прохода (например, при дерматитах, экземе, фурункуле).

Для протирания и высушивания уха пользуются тонкими зондами с винтовой нарезкой на конце. Гладкие и пуговчатые зонды для этой цели не годятся. Наматывать вату на зонд следует туго; острый конец зонда надо хорошо прикрыть ватой, чтобы не поранить стенок слухового прохода или барабанной перепонки.

Перед тем как приступить к очистке уха, необходимо тщательно вымыть руки с мылом; вату следует употреблять гигроскопическую стерильную. Приготовленный зонд с ватой с целью стерилизации проводят над пламенем спиртовки.

Вытирание уха производят следующим образом. Левой рукой удерживают ушную воронку и оттягивают ушную раковину кзади и кверху, а правой осторожно вводят зонд с навернутой на конце ватой на глубину до 2,5 см или до самой барабанной перепонки. Легкие вращательные движения зонда способствуют лучшему впитыванию ватой выделений. Вытирание уха повторяют до тех пор, пока вата, вынутая из уха, не будет совершенно сухой; только тогда, если нужно, впускают капли.

Сухой способ лечения гнойных воспалений среднего уха с помощью введения ушных тампонов имеет целью дренировать среднее ухо и является в некоторых случаях одним из лучших способов лечения . Он может применяться также и после промываний или впускания капель в ухо, но в этих случаях перед введением тампона необходимо высушивать слуховой проход. Введение ушных тампонов производят следующим образом.

Для выпрямления и расширения слухового прохода левой рукой оттягивают ушную раковину кзади и кверху. Захватив коленчатым пинцетом конец ушного тампона, который представляет собой узкую марлевую специально сложенную полоску длиной не более 5 см, осторожно продвигают его вдоль слухового прохода на глубину не более 2,5 см. Вынув пинцет, опять захватывают марлевый тампон, на 1 - 1,5 см отступя от его конца, и осторожно продвигают до соприкосновения с барабанной перепонкой.

Слуховой проход следует выполнять ушным тампоном рыхло, чтобы он не вызвал задержки гноя в глубине. Ушные тампоны меняют 5 - 6 раз в день при обильном гноетечении или 1 - 2 раза в день при более скудном. Все приемы ухода за ухом должны выполняться нежно, с соблюдением самой строгой асептики, иначе возможно развитие осложнений (например, наружного отита).

«Справочник по оториноларингологии», А.Г. Лихачев

Похожие статьи

-

Великая отечественная война Окончательное снятие блокады Ленинграда

Великая Отечественная война - война СССР с Германией и ее союзниками в – годах и с Японией в 1945 году; составная часть Второй мировой войны . С точки зрения руководства нацистской Германии, война с СССР была неизбежна. Коммунистический...

-

Под знаком зодиака Дева, были рождены прославленные люди

Действительное описание — даты календаря 31 августа.Астрологический символ людей родившихся в день 31.08.90 года ›››› Дева (с 22 августа по 23 сентября).Восточный календарь, 1990 год = ››› Белой Металлической Лошади.Стихия знака гороскопа...

-

КВР: расшифровка. Что означает КВР? Какие квр и косгу использовать для госзакупок Квр 243 расшифровка в году

Комбинация КВР - КОСГУ имеет закрытый перечень. Использование иных сочетаний может стать причиной нарушения методологии учета. А значит, и штрафных санкций. Узнайте, как без ошибок увязать КВР и КОСГУ. КВР и КОСГУ по страховым взносам...

-

Значение слова посредник Кто такой посредник

Слово «посредник», наверное, слышали все. Здесь буду говорить о посредниках в торговле. Если вам больше 15 лет, то наверняка вы знаете, что очень редко товары доходят до нас «напрямую» с производства. В 90% случаев между производителем и...

-

Русский консерватизм первой четверти XIX века Идеология консерватизма в 19 веке

Консерватизм возник как непосредственная реак-ция на Великую французскую революцию. В Велико-британии его основоположником стал Эдмунд Бёрк (1729-1797), известный политический деятель и один из самых оригинальных мыслителей своего...

-

Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schaeuble) - это Предложение о создании конкурента МВФ

(Wolfgang Schäuble), занимавший в уходящем правительстве пост министра финансов. За его кандидатуру, предложенную главой крупнейшей фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фолькером Каудером (Volker...